マンション管理コラムColumn

建物

第59回:長期修繕計画の見直し

【設問】

ランニングコストの大幅削減に繋がる保全・維持管理の方法

【回答団体】

・NPO 匠リニューアル技術支援協会

・(一社)埼玉県マンション管理士会

【NPO 匠リニューアル技術支援協会】

○建築の保全

建築の保全とは建築物が完成してから解体されるまで、性能や機能を良好な状態に保ち、かつ社会・経済的に必要とされる性能・機能を確保し、保持することをいいます。

保全には事後保全、予防保全、予知保全の3つの方式があります。

1 事後保全

1-1 事後保全とは

事後保全とは、トラブル(不具合)が起こってから対処する保全方式のこと。

1-2 事後保全の特徴

●最初にできた事後保全はリスクが大きなものまで保全対象とした。

事後保全だけの保全活動では、一度のトラブルで甚大な被害を受け損失額が大きくなる可能性があります。

・外壁落下 ・・人身・物損事故

・雨漏り、水漏れ・・漏電火災事故・カビによる健康被害

●トラブルをできる限り速やかに解消

事後保全は、如何にできる限り速やかにトラブルを解消するかがポイントになります。

●他の方式との併用

最近ではリスクの大きなものを予防保全や予知保全で実施し、リスクの小さなものは事後保全を選択するようになっています。

2 予防保全

2-1 予防保全とは

●予防保全とは、トラブルを未然に防ぐために、事前に作成した長期修繕計画と年間管理計画に沿って対応する保全方式のことで

す。

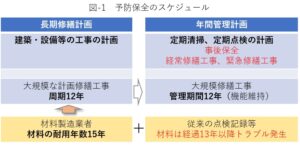

●計画修繕工事の周期は、材料の耐用年数と作成者の従来の定期点検記録等に基づいて決めるのが一般的です。 図-1参照

2-2 予防保全の特徴

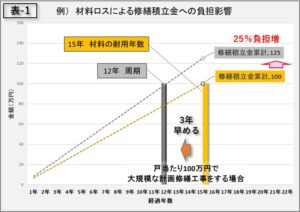

●修繕積立金の負担が大きい 表-1参照

周期が材料の耐用年数より短いと、まだまだ使える材料を修繕してしまうことになるので材料 ロスが生まれます。

材料の標準耐用年数 - 周期 = 材料ロス

15年 - 12年 = 3年(20%)

材料ロスを修繕積立金に換算すると大規模な計画修繕工事を12年と15年で同額で実施した場合、12年は15年よりも修繕積立金

を25%多く負担することになります。

●事後保全との併用

以下の場合は事後保全となります。

・軽微な不具合(リスク小:経常修繕工事)

・定期点検で不具合の兆候を見逃した場合に起こる突発的なトラブル。(リスク大:緊急修繕工事)

●一度決めた周期を変更することは難しい

・いつまで経っても周期を超える実績が得られない。

・殆どの業者は短い周期を喜ぶ。

・耐用年数は材料で決まると思い込んでいる他

3 予知保全

3-1 予知保全とは

予知保全とは、トラブルを未然に防ぐためにトラブル(不具合)の兆候を察知した時に対応する保全方式のこと。

3-2 予知保全の特徴

●不具合が起こる前かつギリギリまで修繕時期を延ばすことができます。

●事後保全との併用

軽微(損失が小さい)な不具合は事後保全で実施します。

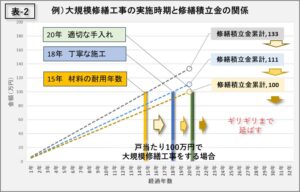

●材料の耐用年数を超えて使うことで予防保全と比べて修繕積立金の負担を相当程度抑えることができます。 表-2参照

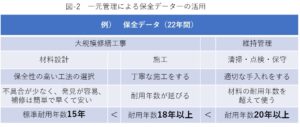

●保全に適したタイミングを保全データの集計や分析により事前に知ることが可能になります。 図-2参照

●ムダ遣いをしないようにランニングコスト(修繕費と管理費)を管理します。

●専門的な技術が必要。

【(一社)埼玉県マンション管理士会】

『大規模修繕工事は、だいたい10年から15年ごとに行う必要があります。これは長期修繕計画でも決められていることです。この期間でやることで老朽化を防ぎ、資産価値の低下を防止することにつながります』この言葉に惑わされてはいけないのです。この言葉を懐疑的に管理組合(理事会・修繕委員会)にて論議することが保全・維持管理の削減策の第一歩です。

マンションの管理は自分達がプロフェッショナルの意識で、その工事が必要であるか不要であるかを見定めて、重要性と緊急性を掛け合わせて優先順位を決めなければなりません。その決定権とイニシアチブはマンションに居住している皆様と代表者の団体の管理組合です。即ち自分の資産と維持保全は自分たちが主体となって守るのです。

多くの方は「マンションの寿命を大きく伸ばす工事で資産価値の保持に効果がある」と思われるのではないでしょうか。然しこれは本当の意味で言う大規模修繕工事ではありません。本当の大規模修繕工事とは、「耐震補強工事」「給水管補修・更新工事」を指すべきなのです。

一般的に巷間で言われている「大規模修繕工事」では、下地補修、防水シーリング工事、外壁の塗装、外壁タイルの補修や洗浄・貼替、屋上およびバルコニーの防水工事、廊下・階段床の改修工事や化粧防水工事などを行うことです。即ちこれ等の工事は「建物の御化粧(お色直し)の工事」なのです。従ってそれらをやらなかったとしても建物を倒壊の危機に瀕するものではありません。

現実に行われている大規模修繕工事は、「修繕積立金」という、業者にとってこの上ない「絶対!掘り当てることできる埋蔵金」を目当てに、不要不急な工事や過剰とも思われる工事内容の見積を提出し、より高額な大規模修繕工事を受注することが目的です。管理組合の立場でマンションのために本当に必要な工事や、資産価値を高める工事を適正な価格で提案し、修繕積立金を使い切らない様に配慮してくれる会社(管理会社、コンサルタント会社、施工会社)なら良いのですが、なかには大規模修繕は管理組合のためでなく、工事を受注する業者のためにある様な現状が少なくないのです。

『マンションは専有部分の集合体であることを日常管理の取り組み方としてその重要性を再認識しなければなりません』

ライニングコストの削減は、日々の観察が重要です。自主管理のマンションは「マンション内の観察探検隊を組織して定期的に巡回して其れを記録して保全・維持管理の台帳を作成することです。人間の病気カルテと同じです。管理会社に委託しているマンションは、管理会社に委ねるのではなく、管理会社と共に常に検査をしていく姿勢が大事です。其れが不要不急な工事を無くし修繕積立金の経費の削減に繋がります。

1.長期修繕計画と大規模修繕工事の削減策

保管口座である修繕積立金は、企業会計で言えば「社内留保金」です。その留保金を15年~毎の大規模修繕工事にて枯渇状態にならない支出を先ず優先することです。

・長期修繕計画にて予定されている工事の優先順位を論議する。

・設計コンサルタントが提示する工事内容及び概算工事予算額の根拠の説明を求めて、理解し承認するまで次のステップに踏み出さ

ない。

・大規模修繕工事の実施について、延期という選択肢も検討する。

・借入による大規模修繕工事は検討しない。此れは、修繕積立金の値上げにほかならない。

・恒常的な維持保全工事を施すことにより、建物が延命する意識を持つ。

・建物チェックシートを作成して組合員による定期的な巡回確認をする。

・マンションは専有部分の集合体の意識を持ち、他人任せにしない。

2.一般管理会計の削減策について

収入と支出のバランスが適切か確認していく事が、削減策の第一歩です。

・余剰金が年々減額していませんか?

・次期繰越金が年々減額していませんか?

・管理費会計の維持保全(小修繕工事)費の支出は適切ですか?

・駐車場等の使用料が管理費支出の原資になっていませんか?

・専用庭使用料の使い道を理解していますか?

・6ヵ月以上の滞納者の割合が10%を超えていませんか?

・マンション総合保険の更新時に組合員全員で検討していますか?

・管理会社との管理委託契約の業務内容と業務範囲を確認していますか?

・設備(排水管の洗浄・専有部内の火災感知器・バルコニーの避難器具)等の検査は100%実施していますか?

・上記の検査を2年以上していない住戸があるマンションは、設備の劣化が潜在的に進行しています。

以上の留意点に注意することが、一般管理費会計の削減に繋がる一歩です。